프리즈 서울에서 마주한 현대 회화의 풍경

지난 9월 6일 토요일, 아내와 함께 키아프·프리즈 전시회에 다녀왔다. 키아프도 흥미로웠지만, 특히 프리즈 전시회에 등장한 해외 작품들이 아주 인상적이었다. 과거의 작품이 아니라 현행 작품들이 코엑스 전시장을 가득 메우고 있었다. 이런 전시회가 아니면 보기 힘든 현대적인 그림들이었다. 하나하나 감상하고 메모하기에는 시간이 너무 부족했다. 이럴 줄 알았으면 단단히 준비하고 시간을 충분히 확보한 뒤 들어올 걸 하는 후회가 들었다. 그래도 몇몇 작품은 꼼꼼히 감상하며 생각을 정리하고 사진도 찍을 수 있었다.

스페인 작가 아마리스틴(Amaristín)의 작품이 있었다. 아내가 말하길 최근에 많이 유명해진 작가라고 했다. 꽃으로 장식된 여성의 얼굴이 밝고 따뜻한 색감으로 만화처럼 그려져 있었다. 그림 속에는 “dentro”(안에서), “amor”(사랑), “juntos”(함께), “ilusión”(환상, 희망)이라는 단어가 적혀 있었다. 세밀한 사실 묘사 대신 단순화된 얼굴이 오히려 더 희망적이고, 더 따뜻하게 느껴지게 했다.

또한 오타케 시게오의 작품도 있었다. 달팽이 껍데기 같은 중세풍 건축 구조물, 기묘한 가면을 쓴 인물들, 동물과 괴물의 혼종들이 현실과 환상을 뒤섞고 있었다. 달팽이는 폐쇄적이면서 동시에 자기 세계를 짊어지고 사는 존재이다. 이는 우리가 사는 집이나 제도와도 같다. 어쩌면 공동체라는 것도 이런 껍질 속에서만 존재할 수 있는 것일지도 모른다. 컵은 일상적인 사물이지만, 여기서는 기괴한 괴물이 들어 있다. 이런 이미지를 보면 중세 네덜란드 화가 히에로니무스 보스가 연상된다. 가면을 쓴 인물들은 인간의 정체성이 얼마나 불안정한지, 그리고 이 껍질 같은 사회가 역할극에 얼마나 집착하고 있는지를 단번에 보여준다. 오타케 시게오는 혼종의 형상을 통해 거꾸로 우리의 모습을 드러내 보이는 현대의 히에로니무스 보스라고 할 수 있다.

한 코너에는 병풍처럼 다섯 폭으로 구성된 그림이 벽면을 가득 채우고 있었다. 작가 이름은 율리아 이오실존(Yulia Iosilzon)이다. 나무, 잎, 꽃, 동물 형상이 인체와 뒤엉켜 있었다. 나는 작품을 보는 순간, 그 안에 존재하는 인간은 더 이상 자연과 독립적이지 않다고 느꼈다. 인간은 단지 자연에 섞여 들어가 그 리듬과 함께 흩어지고 있었다. 그것은 내가 상상해 왔던, 아니 그리 존재하리라 믿었던 형상이기도 했다. 끊임없이 얽혀 있는 곡선은 자연이 순환한다는 사실을 상징하는 것처럼 보였다.

톰 안홀트(Tom Anholt)의 그림도 기억에 남는다. 거대한 산이 뒤에 있고, 그 앞의 물 위에 흰 건물이 비치고 있었다. 자연에 압도된 건물을 바라보고 있자니, 문명 자체가 커다란 자연에 비하면 그저 작은 흔적일 뿐이라는 생각이 들었다. 건물은 물 위에 부유하는 듯하여 언젠가는 가라앉을 것만 같고, 혹은 뒤의 거대한 산이 덮칠 것만 같았다. 물감은 아주 두껍게 칠해져 있었는데, 그만큼 위기의 짙음을 암시하는 듯했다. 다른 그림에서도 강한 비가 내리고, 절벽 끝에 외롭게 서 있는 집이 등장했다. 그 위로는 초승달이 떠 있었다. 절벽 끝은 삶의 경계, 불안정한 자리이고, 그 위에 놓인 집은 위태로움의 극치를 보여주었다. 짙은 푸른색과 검은색, 그리고 노란빛의 집이 어우러져 깊은 불안을 직시하게 만들었다.

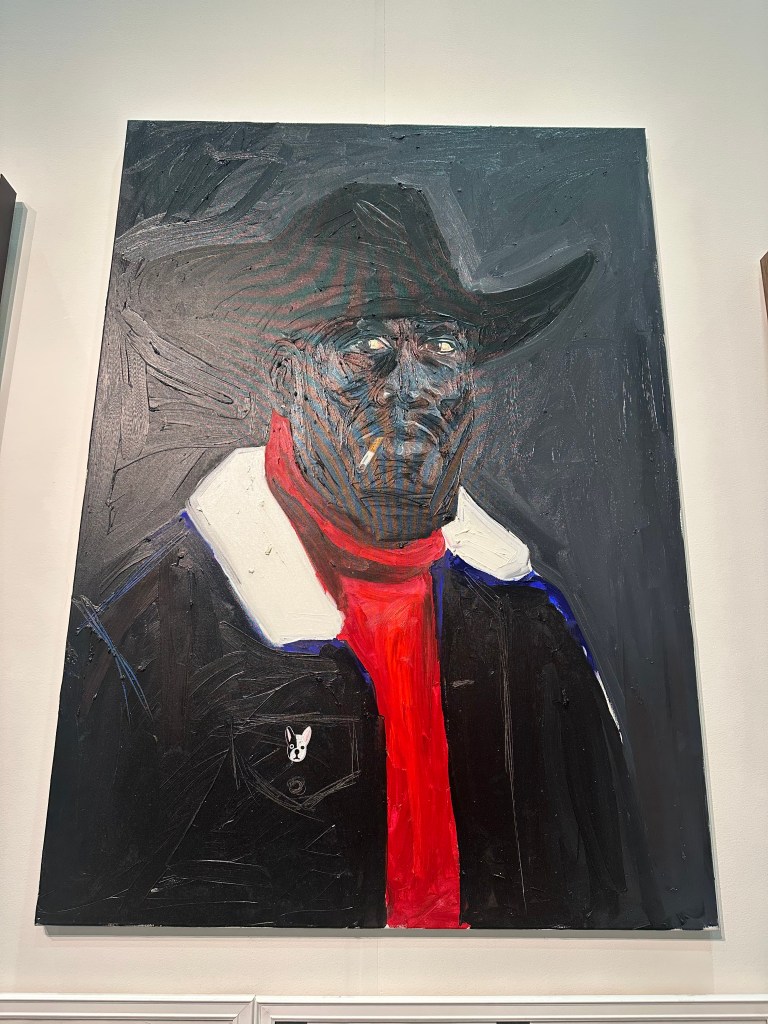

아모아코 부아포(Amoako Boafo)의 작품도 있었다. 그는 주로 흑인 인물을 중심에 두고, 그들의 개성과 존재감을 화면에 강렬하게 드러낸다. 인물 뒤의 파란색 배경은 장식적 요소 없이 단색으로 처리되어, 인물만을 오롯이 강조했다. 피부는 마치 뱀처럼 굵직한 선이 구불구불 연결된 듯 표현되어 있었다. 전체적인 인상을 보면 나는 에곤 쉴레(Egon Schiele)를 떠올렸다. 마치 에곤 쉴레가 흑인의 형상으로 다시 부활한 것 같았다.

마지막으로 보테로(Botero)의 작품이 있었다. 화면 오른쪽 아래에 ‘Botero 06’이라는 서명이 있어 2006년경 유화로 그려진 작업인 모양이다. 붉은 드레스를 입은 여인이 담배와 술잔을 들고 포즈를 취하는 동안, 뒤에서 재단사(혹은 하녀)가 드레스의 등 부분을 손보고 있는 장면이다. 화폭에 잡히는 신체와 사물은 모두 과장되어 부풀려져 있었으나, 붓질은 매우 매끈하게 처리되어 있었다. 화면 속 대상들 사이의 원근은 거의 무시된 듯 보였다. 앞에서 본 톰 안홀트의 그림은 작게 그려졌지만 무거웠다. 그러나 보테로의 그림은 크게 그려졌음에도 불구하고 무게감이 없고, 오히려 장난기가 넘쳤다. 마치 살찐 여성이라는 대상을 그려 아름다움의 표준 자체를 부풀려 터뜨려버리겠다는 듯, 화면 전체가 유머와 장난으로 가득 차 있었다.

댓글 남기기