절대적 타자의 귀환과 내면화된 신

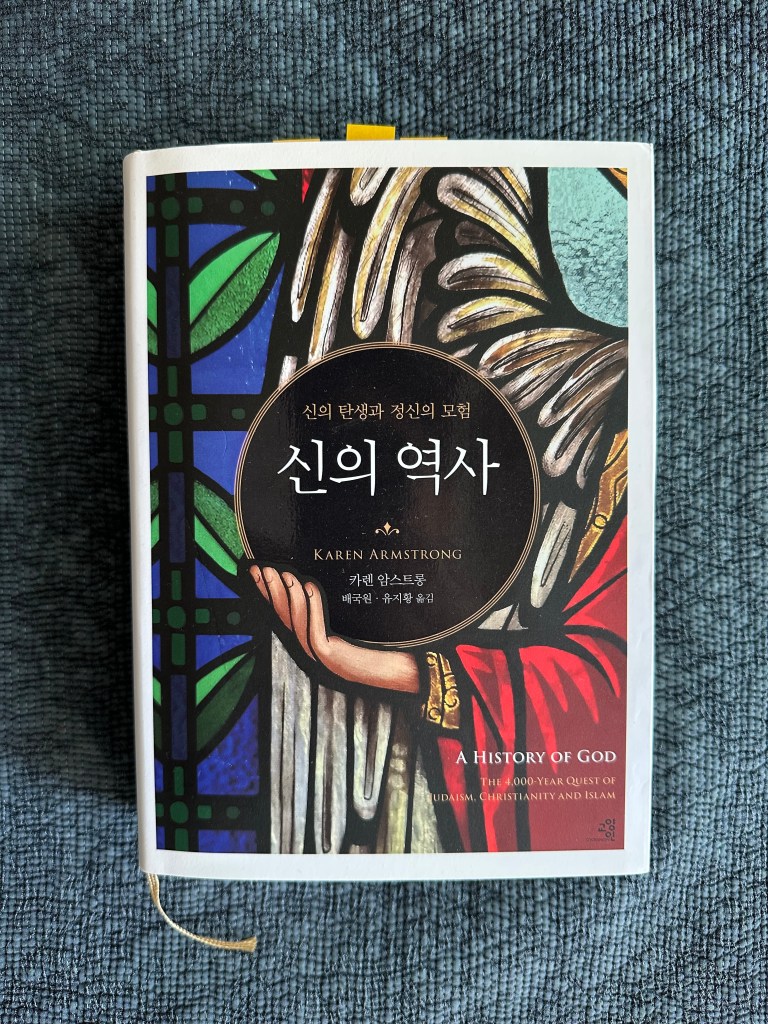

카렌 암스트롱, 『신의 역사』(1999)

우리의 통념과 달리 이스라엘 종교의 출발은 다신적 풍경 속에 있었다. 그들은 바알, 아세라, 아나트 같은 가나안 신들을 일상에서 섬겼다. 모세가 시나이산에 올라가 있을 때, 이스라엘인들은 엘의 전통적인 상징인 금송아지를 만들고 그 앞에서 고대의 의례를 행했다. 당시만 해도 신과 자연, 인간이 하나로 어우러지는 자연주의적 세계관이 압도적이었음을 알 수 있다. 정치적 관점에서 보건대, 모세파는 소수파였음이 분명하다.

그러나 엘리야는 바알 예언자들과의 대결을 통해 “야훼만이 참된 신”임을 폭력적이지만 상징적으로 드러냈다. 이는 고대 다신적 질서 속에서 야훼 신앙이 배타적이고 유일한 신앙으로 변모해 나가는 출발점이었다. 이사야의 환상 체험은 이 전환을 신학적으로 심화시켰다. 성전 안에서 경험한 야훼의 ‘거룩함(카도쉬)’은 단순한 도덕적 선함이 아니라 인간과 신 사이의 철저한 분리, 곧 루돌프 오토가 말한 ‘누미노제’적 감각―두렵고 매혹적인 신비―를 보여준다. 그 순간 야훼는 단순한 전쟁의 신이나 부족의 수호신을 넘어, 절대적 타자이자 유일한 존재로 드러났다. 어쩌면 엘리야의 행위는 매우 정치적인 폭력이었다. 제2이사야는 바빌론 유수기의 절망 속에서 이 신앙을 창조론으로 확장했는데, 야훼가 태초에 혼돈을 제압했듯 지금도 이스라엘을 구원할 수 있다고 선포했다. 사실 창조 신앙은 우주 기원에 관한 설명이 아니라 절망 속에서 희망을 제공하는 실존적 메시지이자 동시에 정치적 행위였다.

바빌론 유수기 이후 야훼는 종교적 상상 속에서 경쟁 신들을 폭력적으로 흡수하며 유일신으로 자리잡는다. 이는 철학적 논증의 승리가 결코 아니다. 고난 속에서 희망을 잃지 않게 하는 신앙의 힘이 ‘창조 신앙’과 ‘신과 인간의 분리’를 더욱 강화시켜 나간다. 성소 건축, 안식일, 율법은 창조와 거룩함을 모방하고 재현하는 상징적 장치로 재해석되었다. 그것은 인간이 신의 분리를 삶 속에서 구현하려는 시도였다. 그럼에도 불구하고 『욥기』는 이성이 도달할 수 없는 신의 초월성을 다시 강조한다. 욥이 제기한 논리에 대해 신은 창조의 신비로 응답하며, 인간은 신과 논쟁할 수 없는 작은 피조물임을 드러낸다. 이렇게 이스라엘의 신 이해는 다신적 풍경에서 출발해, 예언자적 체험과 창조 신앙을 거쳐, 결국 인간 이성을 넘어서는 절대적 유일신 개념으로 정착했다.

늘 유일신으로서 신이 나아가는 행로는 험하기 짝이 없다. 예수가 등장하면서 유일신 사상은 큰 혼란에 휩싸였다. 하느님은 본질적으로 하나여야 하는데, 예수라는 존재가 육신을 가진 신으로 드러남으로써 신의 단일성이 위기에 처한 것이다. 이로 인해 삼위일체 논쟁이 벌어졌다. 이 일대 논쟁은 아리우스와 아타나시우스, 마르켈루스와 카파도키아 신학자들을 거쳐 결국 아우구스티누스를 통해 이론적으로 정립되었다. 그러나 이 과정은 단순한 교리적 합의가 아니라, 유일신 신앙의 허점이 드러난 자리를 오히려 교리적으로 봉합하고 강화한 사건이었다. 삼위일체는 신의 단일성이 무너진 위기를 은폐하는 장치였으며, 그 은폐 속에서 전혀 새로운, 그리고 매우 기이한 기독교가 탄생한 것이다.

이 논쟁의 지적 토양에는 플로티노스의 신플라톤주의가 자리하고 있다. 플로티노스는 모든 존재의 근원을 이름도 속성도 없는 절대적 단순성인 ‘일자’로 설명한다. 일자는 넘쳐흘러 정신(누스)과 영혼(프시케)을 유출하며, 이 삼원체 속에서 존재의 질서가 구성된다. 존재는 원천에서 멀어질수록 약해지고 분열되지만, 다시 일자에로 귀환하려는 내적 갈망 속에서 단일성을 추구한다. 이 사상은 하나에서 셋이 나오고, 셋이 다시 하나로 귀환하는 구조를 통해 기독교 삼위일체론이 철학적으로 정당화될 수 있는 배경을 제공했다.

아우구스티누스는 독창적이게도 이를 기독교적 맥락 속에서 심리학적 삼위일체론으로 전환했다. 신의 형상을 자기의 형상으로 전환한 것이다. 그는 인간 정신이 신의 형상임을 강조하는데, 기억(memoria), 이해(intellectus), 의지(voluntas)의 세 작용을 삼위일체의 흔적으로 해석했다. 그리고 이렇게 말한다.

“그토록 오래되었으면서도 그토록 새로운 아름다움에 빛나는 당신을 나는 이제야 사랑하게 되었습니다. 그동안 당신은 내 안에 계셨는데 나 는 저 바깥 세상에 나아가 헛되이 당신을 찾으며 당신이 창조한 모든 아 름다운 것들 속에 빠져 있었습니다. 당신은 나와 함께 계셨으나 나는 당 신을 떠나 있었습니다. 당신 안에 있지 않으면 존재할 수조차 없는 이 세상의 헛되이 아름다운 것들에 대한 부질없는 사랑이 나를 당신에게서 멀어지게 만들었습니다.”

아우구스티누스에게 신은 객관적 실재가 아니라 자기 심연 속에 있는 영적 존재였다. 그러나 그의 신은 비인격적 신이 아니라 유대-기독교 전통 속에서 고도로 인격화된 신이었다. 우리는 다시 엘리야가 마주했던 그 절대적 타자로 회귀하고 있다는 점을 깨닫는다. 그런데 이번에는 아주 묘하게도 외부에서가 아니라 내부에서 그 절대적 타자를 발견하고 있음을 알 수 있다. 플로티노스적이면서도 유대교적 전통을 계승한 사유가 기묘하게 결합된 것이다.

이제 ‘나’는 자기 자신을 버리고, 자기 안에 또아리를 틀고 앉아 있는 절대적 타자인 신을 발견하며, 그에게 자신을 내던진다. 카렌 암스트롱은 이 장면을 창조적 깨달음으로 설명하면서도 원죄 교리와 여성 소외에 대해서는 비판한다. 그러나 내가 보기에 여기에는 더 근원적인 전환이 있었다. 곧 신의 역사가 ‘자기포기’의 역사로 바뀌는 특이점이 드러났던 것이다. 그 이후 서구는 자기 없는 신의 세계 속으로 깊이 침잠해 들어갔다.

댓글 남기기