수치심의 전복과 기다림의 혁명

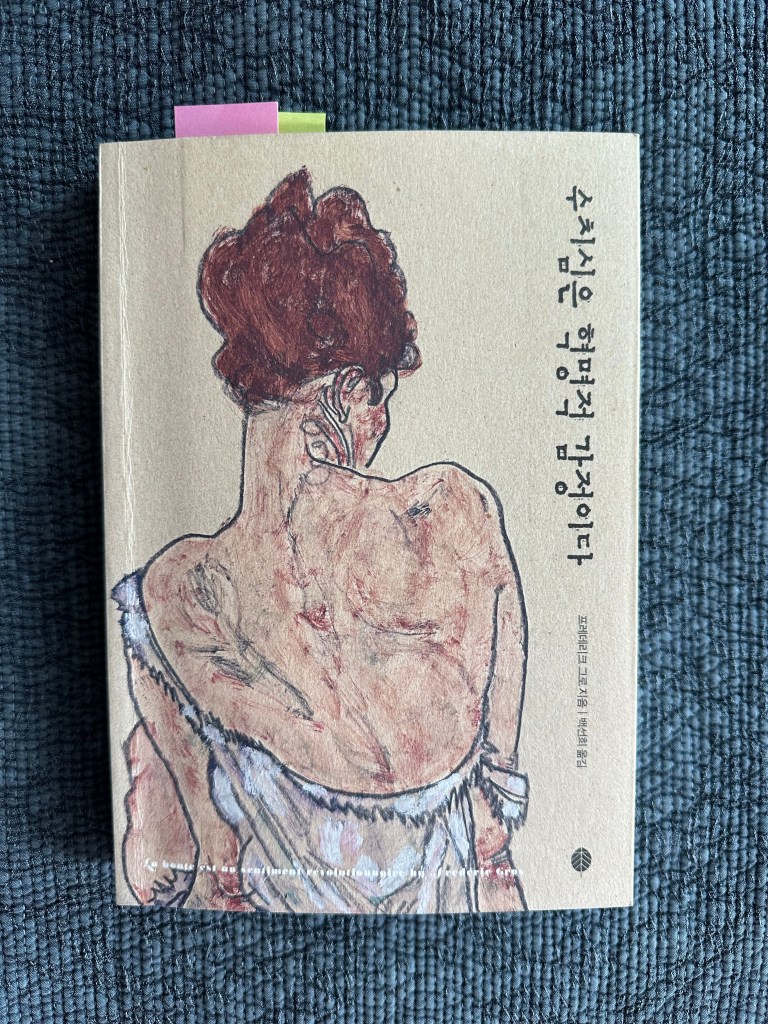

프레데리크 그로, 『수치심은 혁명적 감정이다』

사회생활을 하면서 죽음보다 더 견디기 어려운 것이 수치심이라는 사실을 깨닫는 것은 비단 나만의 경험이 아닐 것이다. 직장에서 어떤 사고나 문제가 발생해 조직이 심각한 위기에 처했을 때, 그 원인이 나나 내 관할 조직에 있다면 엄청난 수치심에 사로잡히게 된다. 징계를 받는 것뿐 아니라, 그 징계로 인한 인생의 큰 문제조차도, 실제로는 그 상황에서 느끼는 압도적인 수치심에 비하면 덜 두렵게 느껴진다. 사람들의 시선 속에서 ‘나를 어떻게 볼 것인가’라는 질문이 공포로 다가오고, 그로 인해 자신을 숨기고 자신을 감추는 행동을 하게 된다.

수치심은 단순한 개인적 감정이나 심리 문제가 아니다. 그것은 사회적 역학과 집단적 명예의 문제이다. 프레데리크 그로는 수치심을 객관적이고 실체적이며 집단적인 것으로 설명한다. 즉, 수치심은 주관적인 기분이나 일시적인 상처가 아니라, 물질처럼 남아 있는 오염과 얼룩, 그리고 명예의 점진적 붕괴다. 여기서 말하는 명예는 단순한 평판이 아니라, 한 가문이나 집단의 자산이자 에너지이며, 경제적·생물학적 가치까지 지닌 상징이자 궁극적으로 물질화되는 ‘부’ 그 자체이다. 결국 수치는 집단의 파산을 초래하고, 피를 흘리게 하는 매우 물질적인 사태이다.

또한 수치심에는 가역성이 있어 복수를 통해 회복될 수 있다고 본다. 수치심은 명예라는 긍정성의 부정이며, 복수는 그 부정을 부정함으로써 명예를 복원하는 행위다. 그래서 전통 사회에서는 모욕에 대한 복수를 공개적으로 행해 수치를 씻어내고 균형을 회복하려 했다. 예를 들어 결투나 공개 사과 요구 같은 절차가 그 예이다. 이렇게 보면 수치심은 단순히 마음속에서 사라지는 감정이 아니라, 사회적 질서와 명예 체계 속에서 작동하는 하나의 실체다. (이에 비해 죄의식은 주관적·관념적이며 개인적이다. 수치심과 죄의식의 비교는 별도의 논의가 필요하다.)

이러한 가역성의 형태는 다양하게 나타난다. 조지프 콘래드의 『로드 짐』에서 짐은 침몰할 것이라 생각한 배와 함께 영웅적으로 죽을 것이라 믿었다. 그러나 어떤 순간, 한순간의 충동으로 배에서 뛰어내려 살아남았고, 묘하게도 침몰할 뻔했던 배는 무사히 구조되었다. 그 결과 그는 도망친 꼴이 되어 명예만 잃게 된다. 도망친 선장과 달리 그는 홀로 법정에 서서 자신의 수치와 낙인을 끝까지 감당한다. 이것은 죄책이 아닌 ‘수치’를 직면하고, 변명 없이 자기 몫으로 떠맡으려는 결단의 이야기다. 영웅적 몽상을 품고 있던 그를 보트로 뛰어내리게 한 그 수수께끼 같은 충동, 즉 그 자신조차 예측하지 못한 행동의 이유와 마주하기 위해서였다. “타인들의 눈길 속에 비친 자신을 끝까지 경멸하기 위해서였다.”(34쪽) 그는 죽은 뒤에도 수치심이 남지 않도록 하기 위해 그것을 감당했다.

그러나 현대 자본주의 사회에서는 이런 수치심의 물질성이 사라졌다. 『로드 짐』 속 수치심은 철저히 물질적이고 사회적으로 드러난다. 짐이 느낀 수치는 공동체의 명예 규범을 어긴 결과로, 항해사 자격 박탈과 같은 법적·공적 제재로 이어졌다. 그는 법정이라는 공개된 장에서 타인의 시선을 온몸으로 받아내며, 수치심을 외부의 현실적 압력과 함께 짊어졌다. 이 시기의 수치심은 공동체의 눈앞에서 벌어지고, 법과 명예의 질서 속에서 ‘몸을 통해’ 작동하는 물질성을 지녔다.

하지만 현대 자본주의 사회에서 수치심은 더 이상 법적 제재나 공개 처벌로 드러나지 않는다. ‘존경받을 만한’ 가정과 사회적 규범이 비가시적으로 작동하며 개인을 규율한다. 가족 내부의 감금이나 사회적 배제 같은 은밀한 방식으로, 법을 어기지 않아도 ‘정상’의 틀에서 벗어난 사람은 조용히 제거된다. 이 세계에서 수치심은 더 이상 짐처럼 항구에서 사람들의 손가락질을 받으며 살아가는 형태가 아니라, 표면적으로는 아무 일 없는 듯 보이지만 내면과 관계망 속에 은밀히 각인되는 심리적 장치로 변모했다. 현대 자본주의는 수치심을 철저히 은폐한다. 정상과 비정상을 가르는 기준은 가족과 사회 규범 속에서 은밀하게 작동하고, 겉으로는 법적 제재나 공개 망신 없이 개인을 배제한다.

여기서 그로는 철학의 역할을 아주 색다르게 제시한다. 내가 볼때, 철학이 사회적이라면, 그리고 그것이 근본적으로 정치적이고 비판적이라면 그로의 핵심적 통찰이 통주저음처럼 흐르고 있기 때문일 것이다. 사실 철학은 ‘정치’철학과 ‘비판’철학의 약어일 뿐이다. 철학은 정치적인 실천과 비판적인 행위로서 자본에 의해서 가려진 수치심을 다시 광장에 드러낸다. 소크라테스가 했던 것처럼 철학은 사람을 자신의 모순과 한계 앞에 세워 ‘구원하는 수치심’을 느끼게 만든다. 이는 무지를 부끄러워하게 하는 것이 아니라, 기계적으로 받아들인 확신과 얄팍한 지식을 부끄러워하게 함으로써 영혼을 발가벗기고 자유롭게 하는 과정이다.

이렇게 철학의 본래 기능은 수치심을 안기는 데 있다. 그것은 우리가 ‘안다’고 믿는 오만과 사회적 안락을 깨뜨리고, 내면 깊은 곳에서 스스로를 검토하게 만든다. 이런 수치심은 단순한 심리적 불편이 아니라, 기존의 위선적 질서와 관습을 뒤흔드는 혁명적 감정이다.

이쯤에서 그로는 수치심 속에서 피어나는 매우 이질적인 정신 공간을 끌어와 보여준다. 그로는 장 주네의 실천을 통해 수치심이 ‘파괴’라는 전복의 형태를 띨 수 있음을 보여준다. 견유학파, 프란치스코 수도사, 간디처럼 주네도 치욕의 장소를 의도적으로 점유한다. 그런데 주네의 방식은 더 현대적이면서, 더 극한적이다. 그는 청소년 범죄자 수용소에서 머리를 밀리고 낡은 옷을 입은 채 느낀 지독한 수치심을 도피하거나 지우지 않는다. 오히려 그 안으로 더 깊이 깊이 들어가, 그 수치심을 하나의 생활 양식으로 만들어버린다. 그러니까, 수치심, 그것을 지렛대로 삼아 스스로 선택한 훈련의 장으로 만든다. 낙인을 부당하게 받았더라도 마음속으로 “그렇다”고 긍정하며, 비천함을 체념이 아니라 도전의 방식으로 극대화해 그 공간을 자신만의 창조와 향유의 장소로 바꾼다. 수치심 그 자체를 낄낄거리며 받아들이고 즐겨버리는 것이다. 그 안에서 살아 버리는 것이다.

이 방식은 수치심을 자부심으로 미화하는 것이 아니다. 자발적으로 치욕 속에 들어가 버팀으로써 낙인찍는 자의 통제를 무너뜨리는 전략이다. 낙인찍는 자들, 즉 통치자나 권력자는 수치심을 안긴 자들이 수치심으로 통제되어 주기를 바란다. 그러나 주네는 비천함을 시적으로 주장함으로써, 그를 배척한 이들에게 혼란과 불안을 안기고, 그들의 배제 행위가 오히려 자신을 해방시켰음을 역설적으로 보여주면서 복수 아닌 복수로 증명한다. 이렇게 수치심은 더 이상 굴욕이 아니라, 낄낄거리며 자유를 발견하는 혁명적 공간이 된다.

진은영의 시 중에는 「나무가 되어 기다렸어요」라는 작품이 있다. 화자는 사라진 어릴 적 비눗방울(그것은 몸이 약한 비눗방울이다!)을 다시 맞이하기 위해 나무가 되어 그 자리에 머물며 기다린다. 그 기다림 속에서 결핍과 아픔을 견디며, 부재를 자기만의 세계로 변형시킨다. 진은영의 시에서 화자는 상실과 결핍의 자리에서 도망치지 않는다. 오히려 나무가 되어 그 자리에 뿌리를 내리고, 결핍과 아픔, 부재의 고통을 자신의 삶의 일부로 받아들이며 버틴다. “낮의 그림자 딱딱해요”라는 구절처럼, 외부 세계의 단단한 경계와 마찰하면서도, 화자는 밤의 부드러운 그림자 속에서 새로운 감각과 가능성을 발견한다.

장 주네는 사회가 낙인찍은 ‘치욕의 자리’를 버리지 않고, 오히려 그곳에 머물며 자신의 규율과 향유의 공간으로 만들었다. 진은영의 나무처럼. 그 나무-되기가 바로 혁명이다. 장 주네의 도둑-되기가 바로 혁명이다.

댓글 남기기