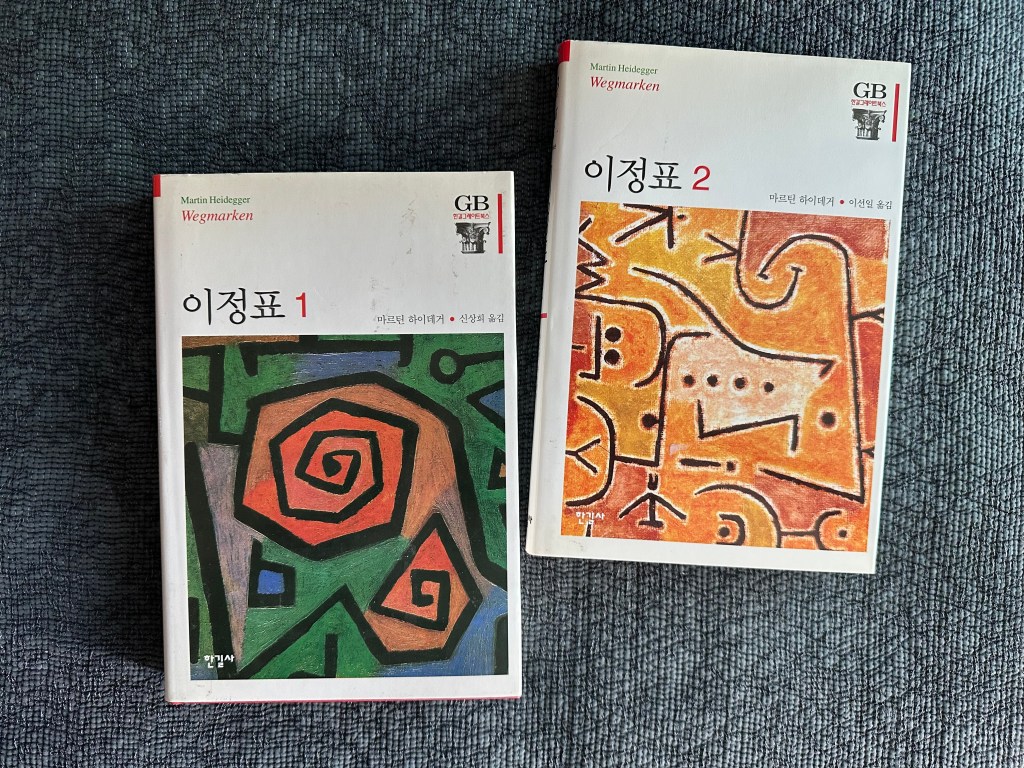

마르틴 하이데거, 『이정표』

지난번 하이데거의 『강연과 논문』을 샅샅이 읽고 나서, 나는 하이데거에 푹 빠져 살고 있다. 이번에는 예전에 「형이상학이란 무엇인가」 한 편만 읽고 말았던 『이정표』를 다시 집어 들었다. 이 책은 1920년대 후반부터 1960년대 초반까지 발표된 하이데거의 주요 논문들을 모아 엮은 논문 선집이다. 그의 사유가 점진적으로 전환되어 가는 과정을 투명하게 보여주는 중요한 저작이라, 기대가 무척 크다. 나는 이 책을 아주 천천히, 모든 문장을 샅샅이 읽어 내려갈 예정이다.

하이데거는 전통 형이상학이 존재를 ‘존재자 중 최고자’, 즉 신적 존재로 환원한 것에 대해 집요하게 비판한다. 그는 이를 ‘존재신론’이라 명명하며, 그러한 사고 자체가 진리를 은폐한다고 본다. 다시 말해, 전통 형이상학은 존재자를 설명하려 하면서도 정작 존재 그 자체를 묻는 물음을 놓쳐버렸다는 것이다. 여기서 그 유명한 질문이 나온다. “왜 아무것도 없는 것이 아니라, 무엇인가 있는가?” 하이데거는 우리가 흔히 빠져 있는 존재자에서 벗어나, 그 이전에 ‘존재 자체’가 열리는 장을 사유하라고 요청한다. 이때 중요한 것은 ‘무(das Nichts)’의 철학적 경험이다. 무는 단순한 부정이 아니라, 존재자 전체가 물러나며 열리는 자리이다. 우리는 그것을 이성적으로 추론하는 것이 아니라, 세계와 자기 자신이 무의미하게 느껴지는 ‘불안’이라는 근본기분 속에서 체험하게 된다.

매일 반복되는 출근과 회의, 보고서 작성, 업무 상대방 응대, 퇴근 후의 피곤한 귀갓길 속에서 우리는 늘 컴퓨터, 상사, 메일, 엑셀파일 같은 ‘존재자’들에만 몰두하며 살아간다. 그런데 어느 날 퇴근길 지하철 창밖을 멍하니 바라보다가, 문득 모든 것이 낯설게 느껴지는 순간이 온다. “나는 왜 이 일을 계속하고 있는 걸까?”, “왜 이런 것들이 존재하는 걸까?”, “이렇게 사는 게 과연 의미 있는가?”라는 질문이 불쑥 떠오르고, 눈앞의 풍경과 내 삶 전체가 무의미하게 느껴지며 세상이 잠깐 멈춘 듯한 체험이 찾아온다. 하이데거는 이런 순간을 ‘불안’이라는 근본기분 속에서 우리가 존재자 전체가 물러나는 체험, 즉 ‘무’를 만나는 드문 시간이라 말한다. 이때 비로소 존재자들에 앞서 그 모든 것이 가능하게 되는 배경, 즉 ‘존재 자체’가 조용히 모습을 드러낸다. 우리가 늘 당연히 여겨온 사물들과 일상의 장면들이 왜 ‘존재하는지’를 묻는 이 순간이 바로 존재의 진리를 향한 철학의 시작이다.

이러한 무의 체험은 존재의 진리를 비로소 드러내며, 존재를 사유하기 위한 조건이 된다. 존재의 진리는 오직 무를 받아들이는 ‘침묵의 응답’ 속에서만 도래하며, 이로써 인간은 다시금 ‘집짓고, 거주하고, 사랑하고, 돌보는’ 존재로서 본래의 자리를 회복할 수 있다고 하이데거는 말한다.

댓글 남기기