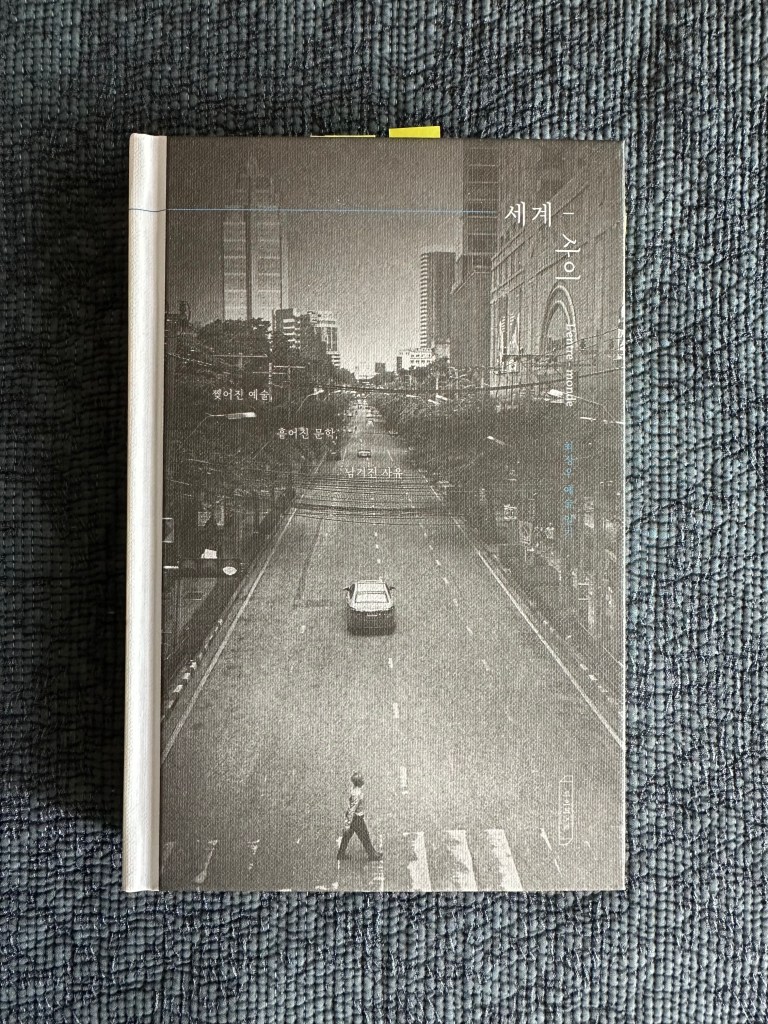

최정우, 『세계-사이』

나는 최정우를 트위터 시절에 처음 알았다. 음악하는 철학 연구자, 그렇게 인식했다. 그것이 아주 틀린 말은 아니지만, 그렇다고 정확한 표현도 아니다. 그 사이 그의 책을 제대로 읽어본 적은 없었다. 물론 그가 번역한 바타유의 책은 읽었다. 디오게네스 라에르티오스에 대한 서평을 쓸 때, 그가 옮긴 바타유의 문장을 인용하기도 했다. 그래서 가장 최근에 나온 책이 무엇인지 찾아보다가, 이 책이 나와 있는 것을 알고 얼른 사서 읽어보았다. 짧은 단상들이 이어지는 형식이라 그의 사유 전체를 파악하는 데는 한계가 있다. 아마도 전작들을 함께 읽어봐야 할 것 같다. 그래도 이 책을 통해 아주 조금이나마 그를 이해할 수 있는 단서들이 있다.

최정우는 언제나 ‘사유하기’와 ‘음악하기’ 사이를 오가며 자기 사유를 구축하려 한다. 그는 철학적 언어를 통해 존재의 조건을 탐구하면서도, 그것을 음악의 언어로 되새기고, 때로는 회화나 데생을 통해 표현하기도 한다. 그는 태생적으로 예술가이면서도 동시에 이론적 사유에 깊이 얽혀 있는 사람이다. 단순히 철학을 해석하는 데 그치지 않고, 철학을 직접 악보로 옮기고 연주함으로써 감각과 사유 사이의 균열을 가시화하려 한다. 감각과 개념이 교차하는 긴장 속에서 살아가는 하나의 존재 방식—최정우에게 그것은 이론과 실천이 아니라, 이론과 예술 사이의 문제이다. 그 긴장을 성취하는 방식이 곧 예술적으로 사유하는 일이자, 글쓰기와 음악하기 사이에서 구성되는 삶의 기술이다.

아마 그래서 그는 벤야민, 바타유, 랑시에르 같은 이론과 예술의 경계를 넘나드는 사유자들과 친연성을 지니는 듯하다. 이들은 철학자이면서도 끊임없이 예술의 언어에 매혹되었고, 언어의 침묵과 이성의 붕괴 지점에서 형상과 감각을 다시 불러오는 방식으로 사유를 밀어붙였다. 동시에 그는 프랜시스 베이컨, 렘브란트처럼, 사유의 편린이 작품 그 자체에 침투해 있는 예술가들에게도 깊은 관심을 가진다. 또 그는 종종 미켈란젤로나 바흐와 같은, 사유의 흔적이 남아 있는 예술적 형상가들을 탐색하기도 한다. 그들의 작품은 단순한 형상이나 기법이 아니라, 존재에 대한 철학적 응시가 엉겨붙은 하나의 장(field)인 것이다. 최정우에게 이들의 작업은 감각의 차원에서 철학을 사유하는 구멍이며, 철학적 사유가 감각의 언어로 전이되는 입구다. 그 모든 감각과 사유의 충돌은 결국 하나의 ‘구멍’이 되어, 듣고, 보고, 쓰고, 생각하는 모든 행위의 통로가 된다.

한국의 사유인들의 책을 찾아서 하나씩 읽어야겠다는 생각을 하게 되었다.

댓글 남기기