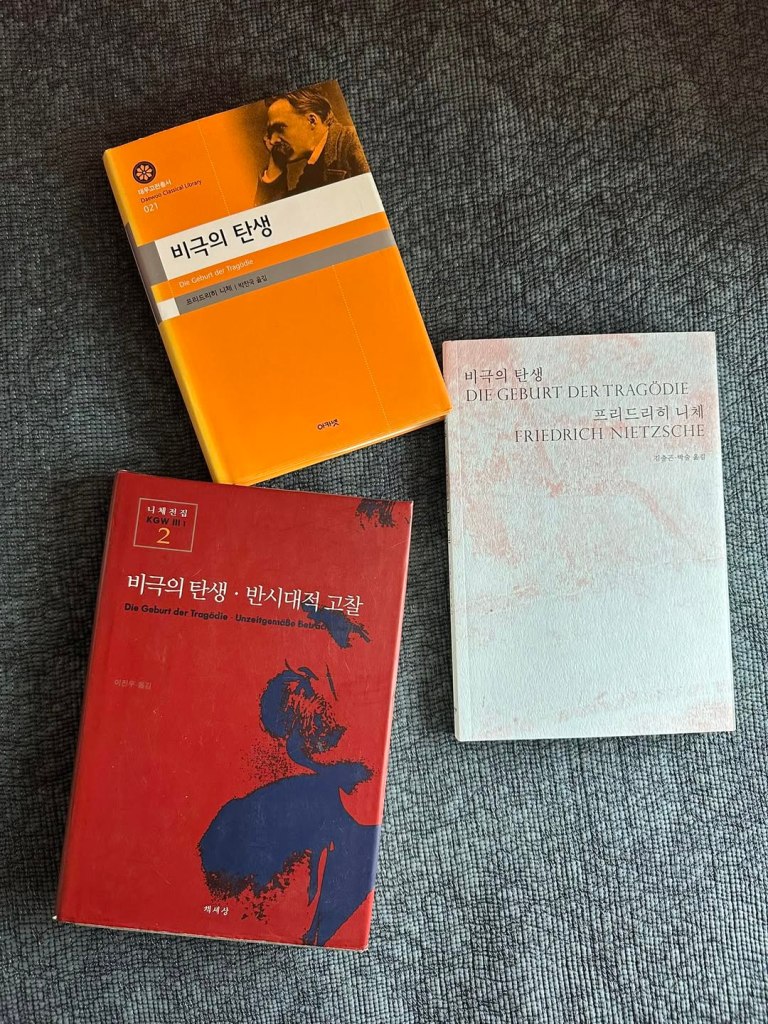

프리드리히 니체, 『비극의 탄생』

니체는 『비극의 탄생』을 발표한 직후, 한 후배 문헌학자로부터 혹독한 비판을 받는다. 그 후배는 니체를 형편없는 염세주의자라 조롱하며, 그의 글은 미숙과 오류, 지적 허영으로 가득하다고 혹평했다. 니체는 자신의 입장을 방어해보려 했지만, 곧 그것이 역부족임을 깨달았다. 그는 자신이 문헌학자로서 실패했음을 인정해야 했다. 학자로서의 명성이 실추되고 건강마저 악화되자, 그는 결국 교수직을 내려놓는다.

훗날 니체는 자신이 쓴 『비극의 탄생』에 대해 이렇게 말한다. 그것은 형편없이 씌어졌고, 서투르며, 지나치게 꼼꼼하고, 비유가 난무하고 혼란하며, 감상적이고, 논리적 명료성에 대한 의지가 결여된 책이었다고. 철학적으로도 그는 “모든 점에서 독자적인 직관과 모험에 대해 독자적인 언어를 감히 사용할 용기가 없었다”고 말한다. 그는 쇼펜하우어의 정식을 차용해 디오니소스적인 것, 즉 고대 그리스의 웅대한 문제를 근대적인 사태와 혼합시킴으로써 그 의미를 망쳐버렸다고 극단적인 자기비판을 시도한다.

철학자로서 철학 사유를 펼친다는 것은 그만큼 어려운 일이다. 철학 사유를 한다는 것은 단지 새로운 개념을 만드는 일이 아니다. 새로운 개념을 만든다는 것은 단순히 용어 하나를 고안해 대상을 명명하는 것이 아니라, 그 개념을 통해 현재 존재하는 철학의 장을 다시 구성하고, 과거의 철학사를 자기 시각에서 재배치하는 이중의 작업이다. 다시 말해, 새로운 개념은 철학적 공간을 새로이 창조하는 원리이자, 사유의 판도를 전환시키는 힘이다.

공시적 차원에서 철학자는 동시대의 다양한 철학 사조와 개념들을 자신의 철학 체계 안에 재배치함으로써 새로운 이론적 지형도를 그린다. 이는 단순한 이론적 배열이 아니라, 각 철학자들의 위치를 조정하고 어떤 사유를 중심에 두고 어떤 사유를 주변화할지를 결정하는 정치적 행위다. 니체가 칸트를 단순히 넘어서기보다는 그를 새롭게 읽고 배치한 것처럼, 철학자는 기존의 철학들을 단지 인용하는 것이 아니라, 그들 사이의 위계를 재편함으로써 자기 사유의 공간을 확보한다.

통시적으로 보자면, 철학은 과거 철학자들의 사유를 소환해 현재의 문제틀 안에서 다시 배치하는 기억의 실천이다. 철학사는 단순한 시간의 기록이 아니라, 현재의 철학적 관점에서 끊임없이 다시 쓰이는 텍스트다. 하이데거가 서양 형이상학을 ‘존재 망각의 역사’로 재구성했듯이, 들뢰즈가 니체와 스피노자를 ‘차이의 철학자’로 재배치했듯이, 철학자는 과거의 사유를 현재적 관점에서 다시 의미화하고 체계화한다. 철학 사유는 이처럼 공시적 재배치와 통시적 재구성이 교차하는 지점에서 작동하며, 이 지점에서 철학은 단순한 분석이나 비평이 아닌 하나의 세계를 구성하는 창조적 행위가 된다.

이후 니체는 『차라투스트라는 이렇게 말했다』에서 자신의 과거를 은유적으로 회상한다. “언젠가 누워 잠들어 있을 때, 양 한 마리가 다가와 내가 머리에 쓰고 있던 담쟁이덩굴 관을 먹어치우더니 말했다. 차라투스트라는 더 이상 학자가 아니다.” 여기서 니체는 자신을 조롱했던 후배 문헌학자를 ‘양’으로 빗대며, 그를 순진하고 멍청한 존재로 되돌려준다. 그리고 다음과 같이 선언한다. “양들에게 나는 더 이상 학자가 아니다. 그것이 나의 운명이 원하는 바이니, 내 운명에 축복이 있기를! 사실 나는 학자들이 사는 집을 뛰쳐나왔고, 문을 등 뒤로 힘껏 닫아버린 것이다.”

『비극의 탄생』은 니체에게 있어 실패의 책이자, 동시에 그 실패를 통해 문헌학자로서의 자기와 결별하고 철학자로 거듭나는 현장이었다. 니체가 『비극의 탄생』에서 쇼펜하우어와 바그너를 통해 ‘자기 철학’을 말하면서도 그 철학이 완전한 자기 것이 아니었다고 고백하였다. 즉, 진짜 자기 자신이 되기 위해 다른 외피를 써야만 했던 존재의 아이러니를 토로한 것이다. 니체는 결국 ‘비극의 탄생’이 자신의 책이 아니었다고 느꼈지만, 동시에 그것 없이는 자기 자신이 되지 못했을 것이란 심정을 드러내고 있다. 『비극의 탄생』은 아직 미련을 버리지 못한 문헌학의 흔적과, 철학에 대한 열망이 함께 진동하는, 이상하고도 경계적인 책이다.

댓글 남기기